破产的硅谷巨头VS崛起的中国灯塔:谁来引领全球生物科技规则?

在全球科技竞争日趋白热化的今天,人工智能与合成生物已成为两大核心战场。前者争夺数字世界的话语权,后者则关乎物理世界的战略资源分配。

21世纪被誉为“生物学的世纪”,麦肯锡2020年报告指出,未来全球超60%的物质可以通过生物制造来获取。合成生物技术将带来颠覆性、全局性影响,谁率先实现突破,谁就掌握未来发展的主导权。

在这场生物科技的较量中,中国已经与全球顶尖玩家并肩站在同一起跑线上,并在某些方面展现出强劲实力,逐步引领未来全球生物制造规则。

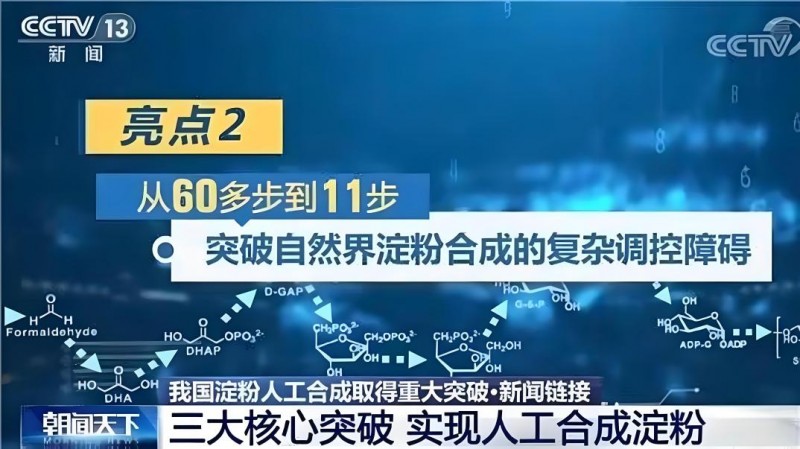

2021年,中国科学家以二氧化碳为原料,不再依赖植物的光合作用,直接在“细胞工厂”里人工合成淀粉。核磁共振等检测发现,人工合成的淀粉分子结构与天然淀粉完全一致,这意味着人类已经在实验室完成了自然界需数亿年演化的碳固定路径,彻底改变了获取食物的方式。

人工合成淀粉技术不受季节、光照、气候、水源、土地限制,产业化后,沙漠、戈壁等非耕地可成为“淀粉工厂”,掌握该技术的国家可摆脱对粮食进口的依赖,传统农业出口大国的经济地位或被动摇,其影响堪比AI对世界格局的颠覆。

那么这场“微观世界的工业革命”最初是怎样发生的呢?1953年,James Watson和Francis Crick发现了DNA双螺旋结构,为合成生物学的发展奠定了基础。随着基因测序、基因合成和基因编辑技术不断进步,“读、写、改”基因成本持续下降,精度和通量显著提升。

尤其是2020年获诺贝尔化学奖的CRISPR/Cas9基因编辑技术,它是一把能够精准切割DNA的“剪刀”,像写程序一样给细胞中的DNA改写编程。如今,人类能够轻松读取任意基因序列、依据序列合成所需基因,还能便捷地改变基因碱基组成。

以酿酒酵母为例,这种在人类历史中一直被用于酿酒的微生物,通过基因编辑技术改写细胞程序、精准剪切与嵌入特定 DNA 片段后,能够变身“细胞工厂”,生产人类所需的各种稀缺物质。科学家在酿酒酵母中引入两个外源酶,帮助酵母把葡萄糖分解代谢为酪醇,再敲除酵母的部分基因,进一步提升酪醇产量,最后用另一种酶将酪醇加工为红景天苷。相较于从野生红景天中提取,合成生物学效率更高、成本更低,且能保护自然资源。

类似地,科学家还让枯草芽孢杆菌、谷氨酸棒杆菌、乳酸菌和其他野生酵母菌生产原先需从动物体内、植物体内获得的生物活性物,如硫酸软骨素、肝素等,或使大肠杆菌合成自然界中仅存于人类母乳中的母乳寡糖。

基因编辑等技术的发展和应用,使菌株的改造变得“轻而易举”。“从前一个科研人员一辈子可能才能改造一两个菌株,现在一个实验室一年可以改造上百个。”中国科学院天津工业研究所的研究员夏建业认为。菌种优化的技术进步了,工艺优化的进度却没有跟上。他对此有个精妙的比喻:“上游菌种改造是瀑布,下游工艺优化却还是水龙头”。

在工艺优化领域,中国展现出系统性竞争优势。我国在合成生物学基础研究环节正快速缩小与国际前沿的差距。同时,依托全球最完备的工业供应链体系、规模化工程技术人才储备以及高效的产学研协同机制,中国生物制造产业形成了“基础研究-工艺开发-产业化”的全链条转化能力。

作为覆盖皮肤科学创新转化、药械、医美、营养健康等多领域的生物科技企业,生物活性材料(原料)是华熙生物的核心根基。该公司用发酵法生产透明质酸和其他生物活性物,已经积累了近30年工程化经验。合成生物技术的飞速发展与华熙生物本身所具备的工程化和产业转化能力,为其新品原料开发创造了前所未有的发展契机。

2018年,华熙生物敏锐地抓住机遇,决定着重布局合成生物学研发平台和中试成果转化平台,以提升创新力和科研成果的转化能力。经过6年的建设,华熙生物天津工厂累计投资近30亿元,其中,全球最大的合成生物中试成果转化平台建设费用超10亿元。该平台覆盖从发酵、纯化到精制的全工艺流程,可承接医药级、护肤品级、食品级等多种生物活性物原料产品的中试及小规模商业化生产。

华熙生物斥巨资打造的规模化中试平台堪称行业创举。这一突破常规的投资决策,在初期确实引发了业界关于“重资产投入风险”的广泛讨论——毕竟在传统模式下,中试平台建设多由政资主导,企业自主构建如此完整的“技术验证-工艺放大”体系实属罕见。

但企业决策层深刻洞察到:在合成生物等新技术爆发期,中试环节已不仅是简单的“承上启下”,而是成为创新链与产业链深度融合的战略枢纽。通过构建全流程放大验证体系,企业不仅突破实验室工艺向产业转化的“死亡之谷”,更在参数优化、成本控制等关键环节形成技术沉淀。可以说,工程化能力决定着产业成败。

以美国的合成生物学企业Amyris为例,该公司在2009年成功利用酵母菌规模化生产青蒿酸,这一技术突破使其在2010年上市后市值一度超过20亿美元,成为合成生物行业的标杆。然而,2023年8月,Amyris申请破产保护,此时其总债务达13亿美元。至此,美国首批20余家合成生物上市公司全军覆没,引发业界广泛关注。

曾经风光无限的Amyris究竟因何走向破产的境地呢?Amyris拥有通过合成生物学方法、以甘蔗为原料成功生产出法尼烯的技术。这是一种高能量密度的生物燃料,市场前景广阔。然而,从实验室的小规模试产,到四五层楼高的巨大发酵罐,法尼烯的量产过程需要克服菌种稳定性、分离纯化效率等诸多技术难题,中试环节的不完善,导致其量产时发酵储罐出现了酵母菌批量死亡的现象。2013年,法尼烯的实际产量仅为承诺量的十分之一。最终,Amyris投入巨大的能源项目宣告破产。

Amyris的失败凸显了合成生物学从技术发明到批量生产的过程中积累工程化经验的重要性。Amyris的失败并非个例,而是美国整个合成生物产业的一个缩影。美国合成生物产业普遍缺少工程师和工程化能力,致使研发难以产业化落地。

美国的弱项正是中国的机会。尽管起步较晚,但中国在生物科技领域取得了显著进展,一大批科研人才、产业化人才涌现。目前,中国的文献和专利数量位居世界前两位。曾经中国很多研究成果与市场是割裂的,产业转化率和市场转化率远低于欧美、日本等国家。华熙生物建设的合成生物领域全球最大的中试转化平台,正是为了补足这一关键环节。

华熙生物的中试转化平台不仅满足其内部的研发放大和工艺优化需求,还对全社会开放,为初创企业和科研机构提供支持。对于初创企业和科研机构而言,自行建设中试生产线往往需要耗费巨额资金(百万至千万人民币),一旦项目失败,整条生产线可能面临废弃的风险。华熙生物的中试转化平台则提供了另一种选择。该平台在硬件上集成了数百套精密设备,覆盖从菌种培育到规模化生产的全链条工艺验证;在软件上组建了上百名技术、生产、质量专家,积累了丰富的生物制造经验。初创企业和科研机构无需进行庞大的固定资产投资,仅需借助华熙生物专业团队的支持,即可高效完成工艺验证,大大降低了创新成本和风险。此外,依托华熙生物全产业链的优势,中试平台还能为初创企业提供全方位的扶持,帮助他们打通产品后端环节,顺利实现产品上市。

“去年,我们自主开发了一款‘关键酶’,小试顺利完成,但想进一步推进项目时却遇到了困难。”天津中合基因科技有限公司首席执行官孙隽说,公司处于初创阶段,虽已有了关键成果,但没有能力自建中试生产线。孙隽找到华熙生物中试转化平台,成为这里的客户。项目仅用时一个月就完成了5L到1000L的放大测试,成本比预期缩减了90%。

华熙生物的中试转化平台之所以能够做到高效、低成本,主要得益于其在数字化方面的前瞻性布局。

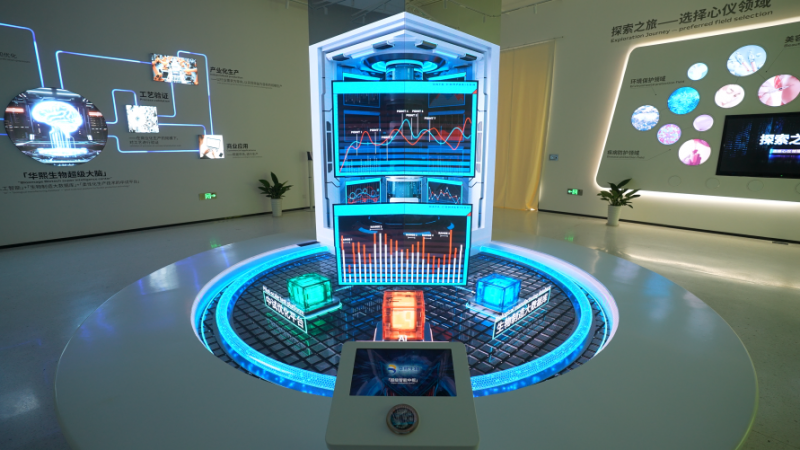

在2025年第三届合成生物学产业博览会(SBC2025)上,华熙生物中试成果转化中心总经理王恩旭介绍,公司多年前就开始布局工业4.0,如今的中试平台已进化至生物制造5.0,成为一间具备“灯塔工厂”特质的智慧化工厂。在这个智慧化工厂中,平台通过构建“数据-模型-应用”的闭环体系,实现了生物制造过程的智能化革新。每当完成一种新材料的中试,系统会自动采集超过十万个工艺数据点,涵盖反应动力学、代谢流分布、传质效率等关键参数,从而构建起全球领先的中试生产工艺全流程数据库。

依托这一庞大的数据样本基础,平台运用机器学习算法,建立了多尺度生物过程模型。该模型能够精准预测不同工艺条件下的细胞生长、产物合成及杂质生成规律,为生物制造提供了强大的数据支撑。

在实际应用中,该模型展现出三大核心价值:在工艺开发阶段,模型通过虚拟仿真技术,快速筛选出最优反应路径,将传统的“试错法”升级为“预测式开发”。这意味着,当需要利用大肠杆菌表达不同蛋白时,模型能够根据蛋白的特性,预测出相应的工艺路径,大大提高了工艺开发效率。在生产优化环节,模型实时分析过程参数与产物质量的相关性,动态调整温度、pH值、溶氧等关键变量,实现了“在线优化-即时反馈”的智能控制模式。这一模式减少了人工干预,使得生产过程更加精准高效。此外,通过工艺预测,模型还可以反向指导实验室的基因编辑方向。这种数据驱动的模型化研发范式,不仅使新工艺开发周期缩短40%以上,更在目标产物收率、生产成本控制等关键指标上实现突破性提升。

华熙生物还创新性地采用了“模块化”与“抽屉式”的设计思路,打破了传统中试生产线只能针对单一种类原料进行中试的局限。通过将发酵系统、分离纯化系统、公用工程系统和检测分析系统等功能单元进行解耦,中试平台如同一套乐高积木,各功能模块能够自由组合和搭配,在单次试验中,仅需更换核心模块即可完成不同物料的试验。这种设计显著降低了试验成本,并且支持并行试验与快速迭代。

2024年4月,华熙生物设立了规模高达10亿元的CVC基金,该基金聚焦生物活性材料、医美等消费医疗创新药械、功能性健康消费品,以及生命科学上游产品及再生医学技术平台进行布局。凭借对全产业链的深刻理解和对C端市场的精准洞察,华熙生物像“星探”一样,能够快速筛选和锁定那些既能实现低成本大规模生产,又有市场需求的产品。华熙生物的CVC基金优先进场,甚至可以用中试和扩大生产作为技术入股,提前锁定最具产品力和市场价值的项目。

至此,华熙生物的中试转化平台已超越传统生产职能,演变为驱动生物制造的生态引擎——通过串联前端研发、中试、供应链、销售、资金等环节,将技术优势转化为生态壁垒。这一生态闭环不仅是一个简单的产业链组合,而是一个充满活力、相互依存、相互促进的生态系统。数据显示,华熙生物中试转化平台平均每年支撑外部创新项目几十项,带动上下游合作伙伴形成技术转化生态圈,加速新技术的应用和商业化进程,从而推动整个生物科技产业的发展。

但要将单个企业的生态闭环拓展为生物制造领域的国家优势,仍需破解更深层矛盾。中试平台本质上是在调和两种逻辑:一是技术前沿探索和创新,二是成果转化和商业化应用。为此,全国人大代表、中国工程院院士徐南平建议建立市场导向的政府支持机制,他认为建好中试平台是科技界最难的一件事,而处理好政府与市场的关系是其核心。

这与华熙生物董事长兼总裁赵燕的呼吁不谋而合:“不仅要有创新的科学和技术,还要有创新的监管,才能推动产业发展,实现新质生产力的提升。希望政、产、学、研、用、金携手共建,共同迎接合成生物技术驱动的生物制造产业未来。”(固原新闻网)

声明:本站作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息,不代表本站立场;本站不提供金融投资服务,所提供的内容不构成投资建议。如您浏览本站或通过本站进入第三方网站进行金融投资行为,由此产生的财务损失,本站不承担任何经济和法律责任。 市场有风险,投资需谨慎。同时,如果您在中国发展网上发现归属您的文字、图片等创作作品被我们使用,表示我们在使用时未能联系到您获取授权,请与我们联系。

【本文资讯为广告信息,不代表本网立场】